1 数据

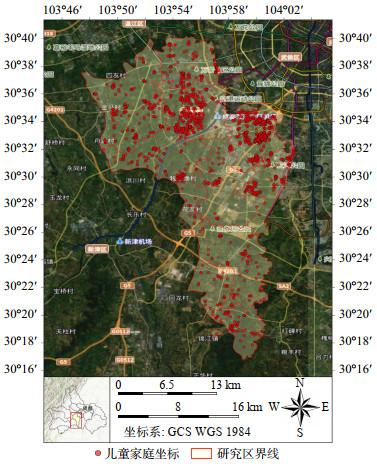

1.1 研究区域和数据来源

1.2 描述性统计分析

表1 变量的描述性统计 |

| 变量 | 定义/描述 | 平均值/比例 |

| 出行信息 | - | - |

| 出行目的地 | 24类儿童友好设施 | - |

| 出行频率 | 0=从未去过;1=一天一次;2=一周一次;3=两周一次;4=一月一次;5=两月一次;6=半年一次;7=一年一次 | 0=0%;1=13.48%;2=21.69%;3=8.61%;4=18.81%;5=9.73%;6=14.78%;7=12.89% |

| 陪伴方式 | 1=独自一人;2=父母陪伴;3=祖父母陪伴;4=朋友陪伴;5=其他 | 1=16.64%;2=67.09%;3=6.91%;4=8.15%;5=1.21%; |

| 出行距离 | 按出行方式计算的出行距离(km) | 3.67 |

| 出行方式 | 1=步行;2=自行车;3=公交车;4=私家车;5=电动自行车 | 1=48.19%;2=5.42%;3=3.19%;4=21.54%;5=21.66%; |

| 社会人口特征 | - | - |

| 年龄 | 儿童年龄(岁) | 9.14 |

| 性别 | 男=1;女=0 | 1=49.6%;0=50.4% |

| 家庭规模 | 家庭总人口数 | 4.67 |

| 家庭年收入 | 家庭年收入水平(万元)(1=1万以下;2=1~3万;3=3~5万;4=5~8万;5=8~12万;6=12~15万;7=15~20万;8=20万以上) | 1=3.37%;2=7.01%;3=14.82%;4=20.23%;5=20.05%;6=11.45%;7=9.85%;8=13.22% |

| 父亲职业 | 1=无业/失业;2=农民;3=专业人士(如教师/医生/律师等);4=公务员/事业单位/政府工作人员;5=国企职员;6=私企职员;7=打零工;8=个体户;9=其他 | 1=5.06%;2=9.49%;3=3.28%;4=6.65%;5=6.21%;6=25.02%;7=15.08%;8=20.67%;9=8.52% |

| 父亲文化程度 | 1=无;2=小学;3=初中;4=高中/中专;5=大学;6=硕士;7=博士 | 1=1.15%;2=5.24%;3=21.03%;4=38.86%;5=32.48%;6=1.15%;7=0.09% |

| 母亲职业 | 1=无业/失业;2=农民;3=专业人士(如教师/医生/律师等);4=公务员/事业单位/政府工作人员;5=国企职员;6=私企职员;7=打零工;8=个体户;9=其他 | 1=15.62%;2=9.32%;3=4.70%;4=7.81%;5=3.99%;6=24.13%;7=13.93%;8=12.87%;9=7.63% |

| 母亲文化程度 | 1=无;2=小学;3=初中;4=高中/中专;5=大学;6=硕士;7=博士 | 1=1.06%;2=3.82%;3=17.57%;4=45.43%;5=34.41%;6=0.71%;7=0% |

| 自行车保有量 | 自行车的数量 | 0.30 |

| 电动自行车保有量 | 电动自行车的数量 | 0.83 |

| 私家车保有量 | 私家车的数量 | 1.02 |

2 研究方法

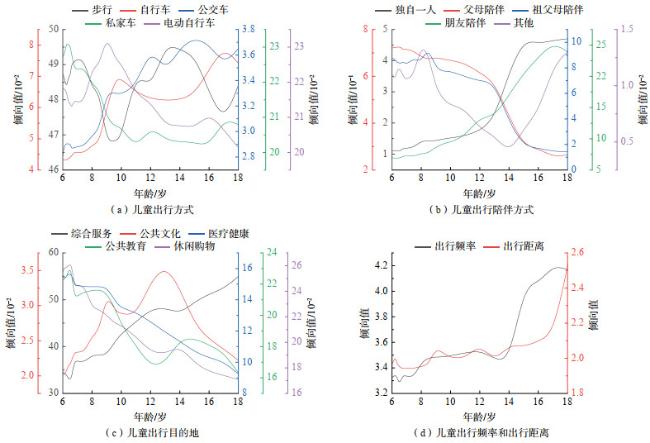

3 研究结果与讨论

表2 多重共线性检验 |

| 变量 | VIF |

| 年龄 | 1.133 |

| 性别 | 1.026 |

| 家庭规模 | 1.183 |

| 家庭年收入 | 1.361 |

| 父亲职业 | 1.236 |

| 父亲文化程度 | 1.802 |

| 母亲职业 | 1.280 |

| 母亲文化程度 | 1.829 |

| 自行车保有量 | 1.114 |

| 电动自行车保有量 | 1.224 |

| 私家车保有量 | 1.230 |

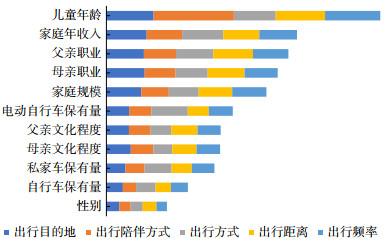

3.1 自变量的相对重要性

表3 自变量对出行特征的重要性排序 |

| 自变量/因变量 | 出行目的地占比/% | 出行陪伴方式占比/% | 出行方式占比/% | 出行距离占比/% | 出行频率占比/% |

| 性别 | 4.10 | 3.57 | 3.82 | 4.34 | 3.31 |

| 自行车保有量 | 5.20 | 4.18 | 6.17 | 4.82 | 5.39 |

| 私家车保有量 | 6.05 | 6.03 | 8.51 | 6.42 | 7.14 |

| 母亲文化程度 | 7.71 | 7.15 | 5.94 | 7.68 | 7.45 |

| 父亲文化程度 | 7.14 | 6.83 | 6.50 | 8.33 | 7.31 |

| 电动自行车保有量 | 7.19 | 7.02 | 11.50 | 6.65 | 7.58 |

| 家庭规模 | 11.01 | 8.72 | 9.44 | 10.59 | 10.82 |

| 母亲职业 | 12.10 | 9.77 | 10.13 | 11.68 | 10.46 |

| 父亲职业 | 11.86 | 10.15 | 11.79 | 12.51 | 11.20 |

| 家庭年收入 | 12.73 | 11.21 | 13.00 | 11.38 | 11.89 |

| 儿童年龄 | 14.90 | 25.37 | 13.21 | 15.61 | 17.45 |